Q:策展人 王垚力

L:艺术家 栾晓晨

Q1:你是如何意识到自己对绘画产生兴趣的?并决定一直以绘画的方式创作下去?

L:九十年代小诊所常卖两种针对外伤的涂剂,“红药水”和“紫药水”配着棉签一起卖2块钱,是我童年时的常用药,涂完伤口会拿着棉签在纸上画三种最凶的鱼:鲸鱼,鲨鱼,鳄鱼。上学后才知道其中两个不是鱼。这是我参与绘画实践的初始记忆,认错鱼的羞愧则是购买图鉴阅读的动机。回看这两个“生活习惯”扭转了我的人生,艺考,留洋则是后话。其实我没有“决定”只以绘画创作,正如我会在2月的杜塞尔多夫艺术学院展示我建筑和雕塑相关的作品,但“绘画”毫无疑问会参与我完整的创作生涯,雕塑和建筑则晚些,是到德国之后的事了。我也曾疑惑为什么我选择它,某天惊觉这事想反了,它是本能的延展,超出我自身,被吸引自然而然。但绘画不是唯一的方式,到今天我也在拓展,不是拓展学科,是生命模式。人能用一生完成的事情有限,活到哪一天就会成就在哪一刻是理想的目标。过去几年发生了很多事让我决定做下去成全自己。

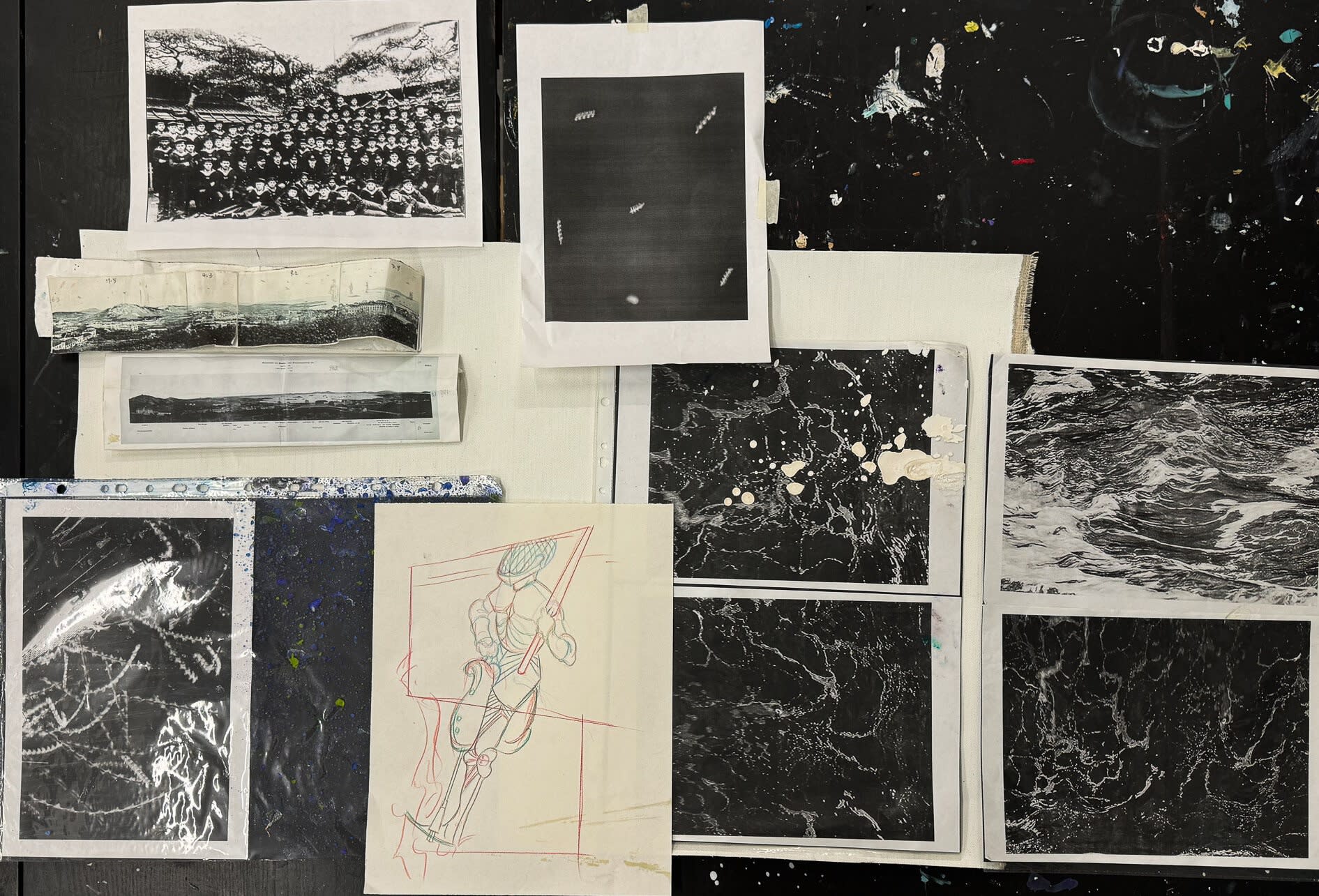

栾晓晨创作文献及资料,杜塞尔多夫,德国

Luan Xiaochen's resources and archives, Düsseldorf, Germany

Q2:自去年六月合作群展后,你的作品面貌似乎产生了一定程度的变化,像是创作尺幅上的整体加大,在内容上,也愈发呈现出明显属于你的创作语言和视觉符号。那么对于你自身而言,是否有察觉某种“变化”的存在?如果它是存在的,能否谈谈产生变化原因?

L:2022年,租下杜塞尔多夫ES365艺术社区的第一个工作室起,最大的画不过两米见方,那是一间30平左右标准高度的屋子,与人合用,房间有一面斜墙,为了拉平这种不周正,我会把不用的画框摆在斜角处,觉得那面墙就会跟着木条平起来。艺术家会对环境有所反应,也会受身体条件限制。詹姆斯·恩佐(James Ensor)28岁创作巨幅《基督降临布鲁塞尔》(Christ's Entry into Brussels, 1889),此后他的居家二楼工作室再不见更巨幅作品。马蒂斯(Henri Mattiess)晚年卧床会创作剪贴,或以长杆做笔在墙上绘画。这是他们为空间与身体的条件所做的改变。23年年初,后疫情时代慢慢在结束,我开始寻找更理想的工作室并恢复身体的训练。新工作室位于杜塞尔多夫画廊区边缘的圣特蕾莎修道院,是典型的19世纪普鲁士建筑。有了卓越的挑高,再画2米的画就觉得上方余出了半面墙。条件如此,我给予了反应。新工作室我很喜欢,花了精力希望处处满意,几盏灯,几层储物柜,花园怎么修。改善了环境人便会善待自己,去年起我开始整合自己的工作流,安排好休闲与工作时间。新的创作也成了养护我的一部分,他们有大有小,尺寸和主题都如此,巨浪,马头,骑士,建筑,画家。面对它们我平静了下来。这不是主动寻找能得来的,是被水流引导着往深处划动的感觉,这需要抽象的理解。那些人马山水看似是大的,但大不过6级风中的波浪,大不过英格兰纯种的夏尔马。认可这些,才能正视绘画中的“大小”不全在尺幅,也在思考的问题和动机。

杜塞尔多夫“ES365艺术家社区”工作室,杜塞尔多夫,德国

ES365 Künsterateliers/Ausstellungsraum, Düsseldorf, Germany

杜塞尔多夫“圣特蕾莎玛利亚修道院”工作室,杜塞尔多夫,德国

Kloster St Therresa Maria, Düsseldorf, Germany

Q3:你提到为了使不周正的房间感觉起来更舒适,而使用木条去调整空间。不知这是否也解释了为什么在你的一些作品中,如三联画,你会在边缘和角落使用留白去为画面“重塑”一个新的空间?有趣的是,你并没有用某种常规形状去做出留白,它们可能会呈现不规则的“锯齿状”,或像是故障失真错位的效果。但和使用木条不一样的是,放置木条是为了“修正”原本不周正的房间,而画布原本是极为规整的状态,那么你在处理画面边缘的留白时,考虑的是什么呢?

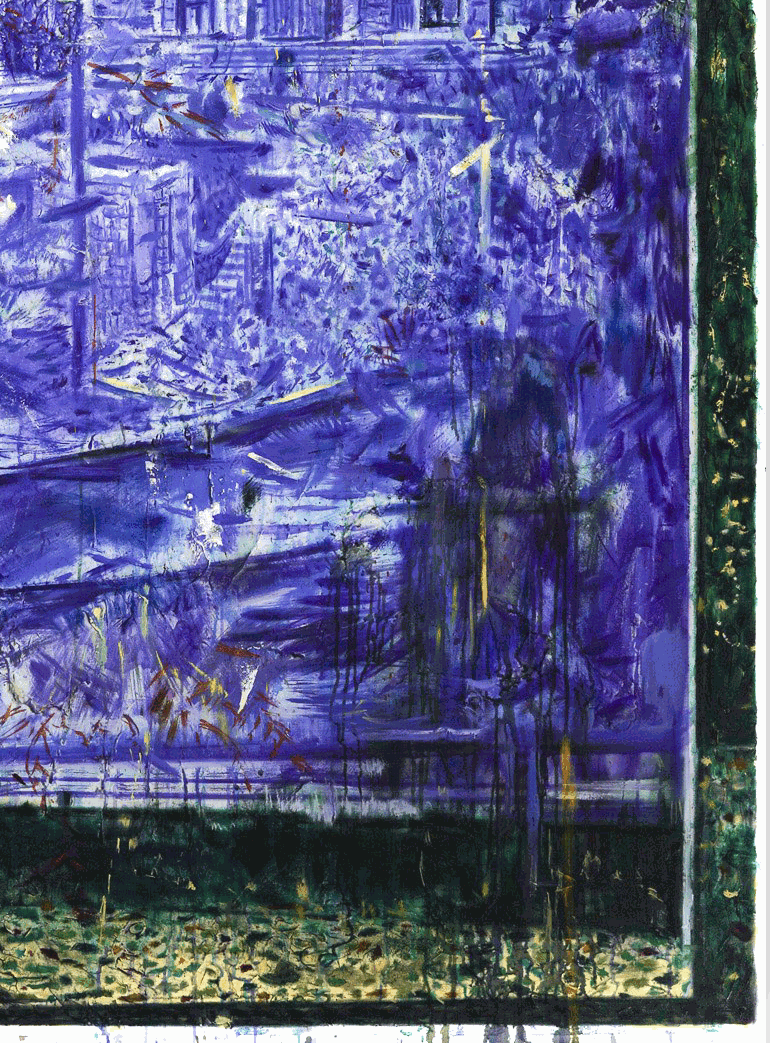

《公元元年-现世》局部,2024,布面综合,200 × 150 cm

Since 0 AD - Manifestation (details), 2024, Oil and acrylic on linen, 200 × 150 cm

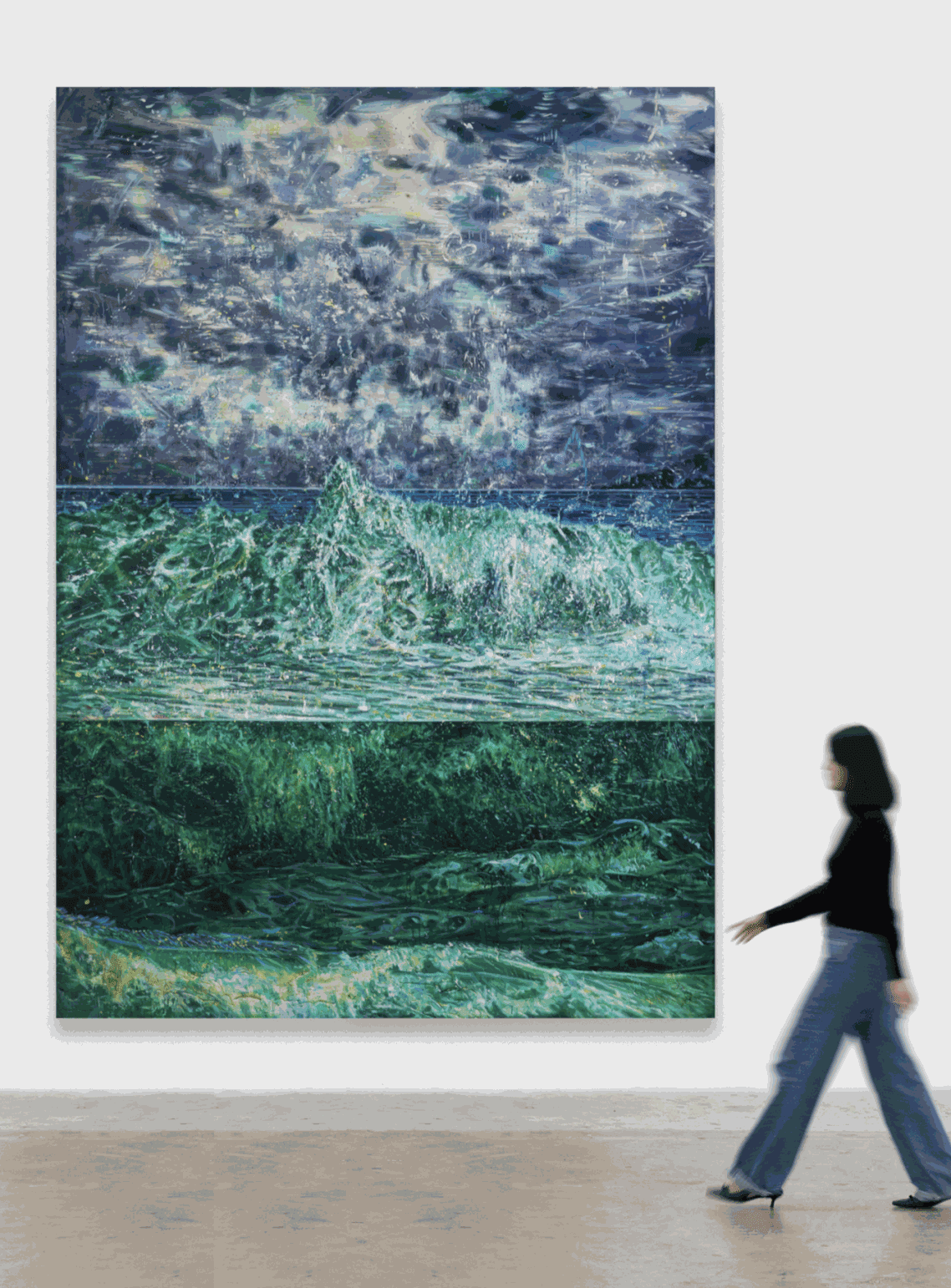

《宇宙飞船》,2024,亚麻布面油画与丙烯,260 × 195 cm,杜塞尔多夫,德国 Spaceship, 2024, Oil and acrylic on linen, 260 × 195 cm, Düsseldorf, Germany

《宇宙飞船》局部,2024,亚麻布面油画与丙烯,260 × 195 cm

Spaceship (details), 2024, Oil and acrylic on linen, 260 × 195 cm

L:四条边是画画人又爱又恨的四条王法,艺术里轻易伏了法则会心有不甘。从三联画开始,我想得几个规矩,包括看待边缘的规矩。你把它看成摆在建筑里的小方块,别是墙上图片可能更容易会意。画外装裱能把画融进空间里,过去雕花框配的是哥特与巴洛克建筑,现代框配合白盒子,宣纸软裱用于珍存与伏案欣赏,屏风硬裱则作为建筑的一部分。我眼里“画内框”像图与布的融合。“布是绘画载体”说出来成了理所当然的事,也成了被忽略的事。画面与载体也有画框和建筑的关系。这跟给画布留白或利用底层的方式不同。建立一个边界,反而能纠正它们,让正边更正。不少痕迹是些失误造成的,胶带没贴牢,颜色没干。但它毕竟不是美缝贴,不齐就不齐了,意思留下,还能把富余的耐心留给该留的部分。

尺具与色卡,杜塞尔多夫,德国

Rulers and color panels, Düsseldorf, Germany

Q4:记得你开始创作关于“巨浪”的作品,是在你去纳扎雷亲自观看并拍摄记录下真实的浪花后,所慢慢完成的。如果没记错,你说那是世界上最大的海浪,这也是你一定要去亲身感受的原因。那是否可以分享一下,那里的浪对于你这个生在海边的孩子,到底带来了哪些与先前观浪不一样的感受?又是怎样的原因,促使你创作了目前我们所看到的这些“巨浪”的作品?另外,我想虽然你拍摄下了浪花真实的照片,你也并非在用绘画的方式“重现”那些真实的海浪,那么你对拍摄记录的图像所做的“处理”有什么?换句话说,可否说说你是如何使用照片素材的,又是如何构思每一幅不同形态的巨浪的?

L:水土和人的关系在艺术研究中是得到过确认的事,风景与民族性有着政治意义上的关联,经纬地理对当地艺术的哺育更是毋庸置疑。我身上有沿海居民的根,学艺后研究海景画(Marine Painting)自认是种“本分”,水这东西和土地有着相似之处,你得远离才能参照出其独特的性质。远行纳扎雷(Nazare)观浪本是想讨个巧的,觉得大浪会有小浪没有的东西,更大的波纹,水泡,杂质。但惊了我的是当地一种像群蜂般的漫天水气,横着乱飞的雨。岸边有水气这事我是知道的,倒没想过这些都跟着浪花变大了,可惜了拍不下来,不过也好。“世界最大的浪”是少有的奇观,那次我赌上概率最大的11月,却缺少点运气,看到的应该不是“世界最大”。不过比起家乡石老人海滩比起来也算是“巨浪”了。

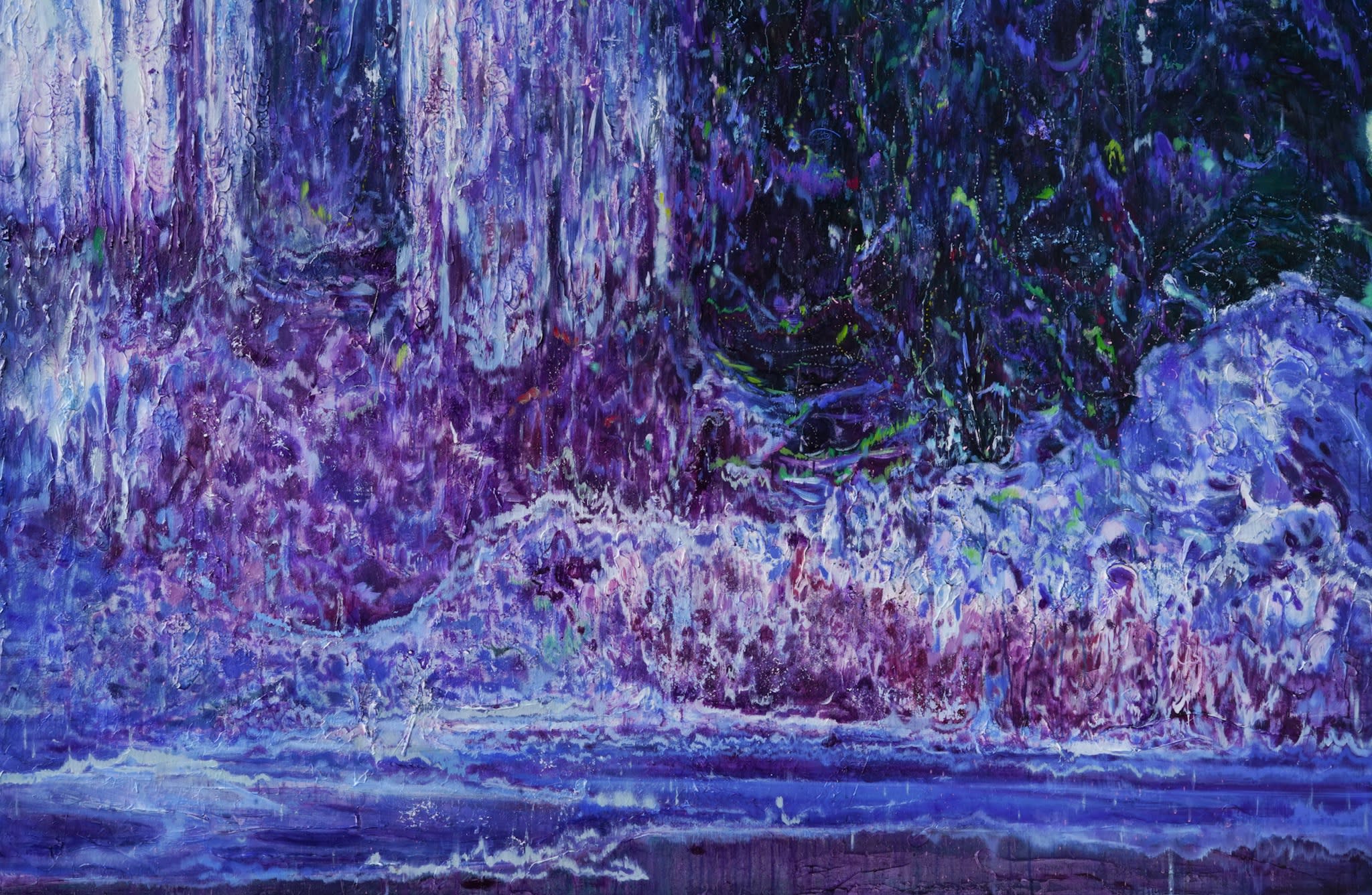

《无题(引力波)》局部,2024,布面综合,280 × 200 cm

Untitled (Gravitational Wave) (details), 2024, Oil and acrylic on canvas, 280 × 200 cm

《信息》局部,2024,亚麻布面油画与丙烯,280 × 210 cm

Message (details), 2024, Oil and acrylic on canvas, 280 × 210 cm

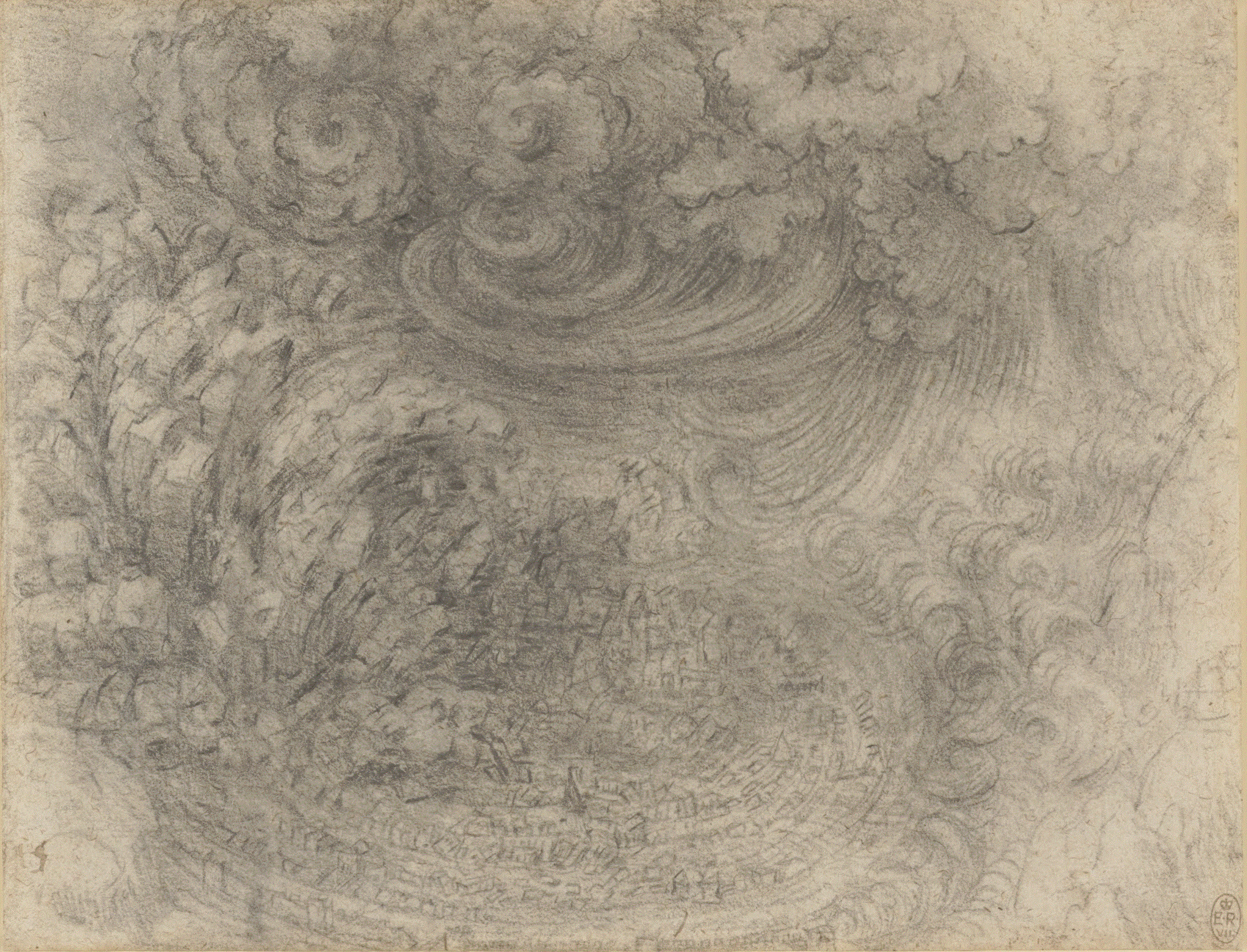

那次旅行前,本以为见过了大浪小浪,便能理解马远和库尔贝(Gustav Courbet),走运的话,也许能看到达芬奇(Leonardo da Vinci)临终前所见的“大洪水”(A Deluge)。回工作室看着拍的上千张照片我一下又把他们都忘了,“世界最大浪”也忘了。只记得水在起落奔腾,浪和别的海景画家都跟我没关系了。它们不用我来表达,情绪也不用我表达,我跟海洋的小渊源也不值一提。就只是水涨潮落,液体,引力。我不像弗里德里希(Caspar David Friedrich)般看到了自然中的神性发作,当代的理解把过去的神秘大都撕碎了。可它也不是现实主义,不是科学。我也奇怪只能说出它不是什么,不能给出答案。我知道那是“人”需要的东西,它与我们(人)很像,跟绘画是液体模仿液体、引力混合摩擦的媒介镜像。我猜这些法则直到人类移民火星也会令人怀念,只要人还在实体的躯壳中,就会怀念那些令人踏实的法则,不变定律带来的安全感吧。

马远,《十二水图-层波叠浪》,南宋,26.8 × 41.6 cm,故宫博物馆,中国北京

Ma Yuan, Water Album-Layers of Waves, Towering Breakers, Southern Song dynasty, the Palace Museum, Beijing, China

列奥纳多·达·芬奇,《大洪水》,c.1517-1518,16.3 × 21.0 cm,Royal Collection Trust,英国

Leonardo da Vinci, A Deluge, c.1517-1518, 16.3 × 21.0 cm, Royal Collection Trust, UK

摄影术是绘画史中大家求之不得又避之不及的东西,图片素材在当代绘画中的作用很复杂,浅谈它之于“海浪”系列的作品起到的是一本“词典”的作用,有什么会比引力作用下的水纹更具启发性且有规则可循呢。在我变得机械或太过感性的时候它们的作用就成了一条中线,不要完全对上,也不要偏离太远,在这之间我说的算就可以。反而海浪的形态我放弃了参考实景,用的是人物肖像或一匹马,或只是在工作室里播放一段号角的声音,波就造出来了。

栾晓晨拍摄巨浪,纳扎雷,葡萄牙

Luan Xiaochen is taking pictures of the waves, Nazare, Portugal

栾晓晨拍摄记录

Luan Xiaochen's photo archives

栾晓晨创作档案

Luan Xiaochen's archives

埃尔·格列柯,《探访》,1610-1613

El Greco, The Visitation, 1610-1613

Q5:你提到“人会怀念不变定律带来的安全感”,让我想起之前聊到你的作品中反复出现的直线,你给出的原因之一是,当你借助工具在画布上画下一条条直线,这个过程让你感到放松和平静。这也是当我们谈及作品中同样反复出现的建筑物,它们的存在不仅仅隐喻着某段历史和经历,它们也是你能够反复使用“直线”的最好的方式之一。

在先前的对话里,你提到建筑师安东尼奥·高迪(Antonio Gaudi)曾说“直线属于人类,曲线属于上帝”。当我听你说完后,第一时间便是在脑中回想,大自然中是否真的不存在“直线”?不知道你是否也寻找过这个问题的答案,因为我当时索性找到的第一个答案,就是你作品中出现的海平线。或许客观来讲,海平线也并非是绝对的直线,但它在肉眼可及的范围内所呈现出来的,或许可以被称作一种“直线”。毕竟从某种程度上来说,或许世界(人类世界)上本就不存在绝对的“直”。那么再回到你的创作来说,你是否可以谈谈,绘制直线是否如大家想的那样,它比直接涂抹去画更加简单,或者说,更容易达成想要的效果?另一方面,我认为直线是一种十分理性的存在,那么你一般如何去确定你所需要的直线在画面中所处的位置?

《飞棍》,2024,布面油画与丙烯,340 × 240 cm

Skyfish (Rods), 2024, Oil and acrylic on canvas, 340 × 240 cm

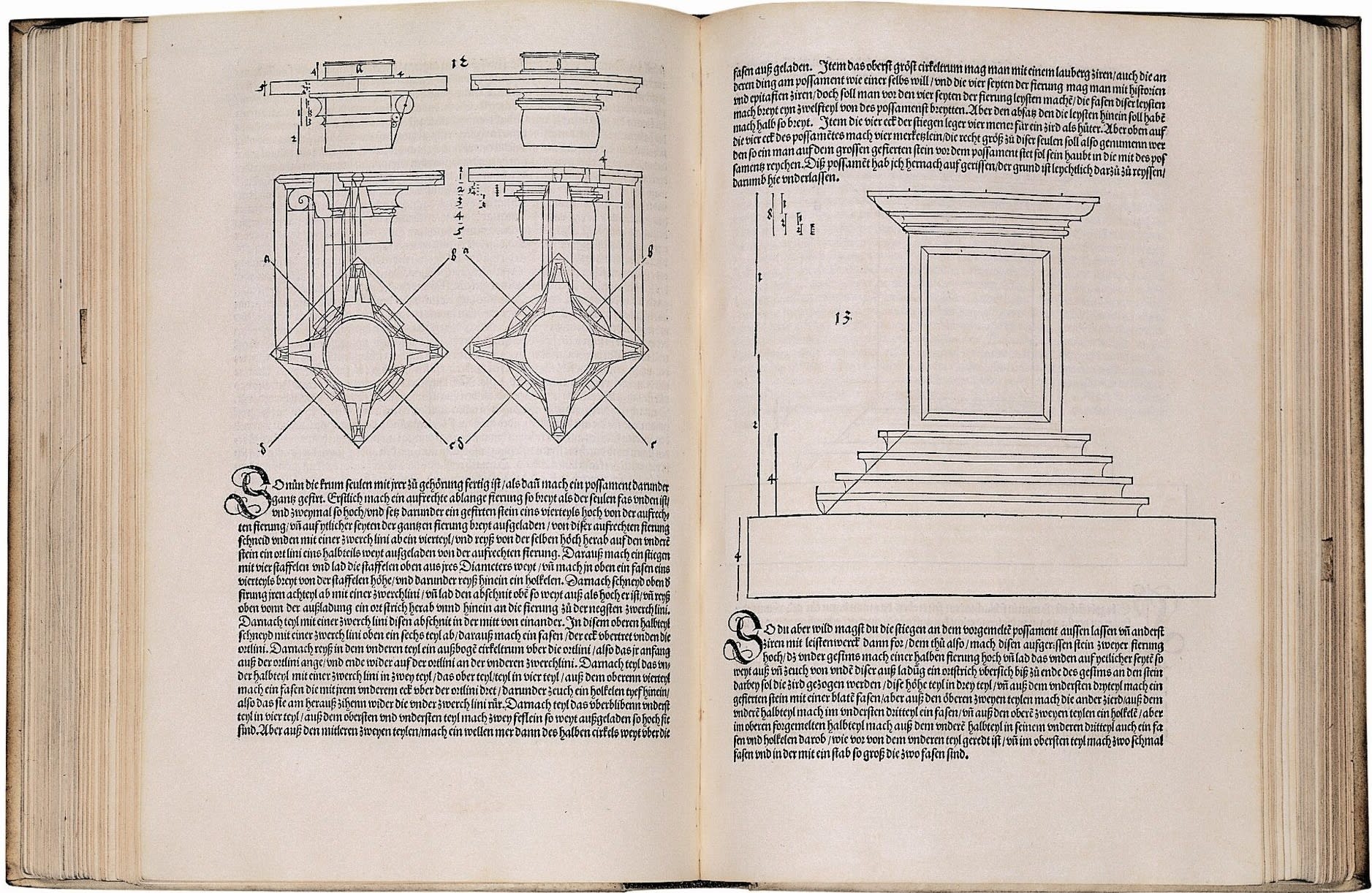

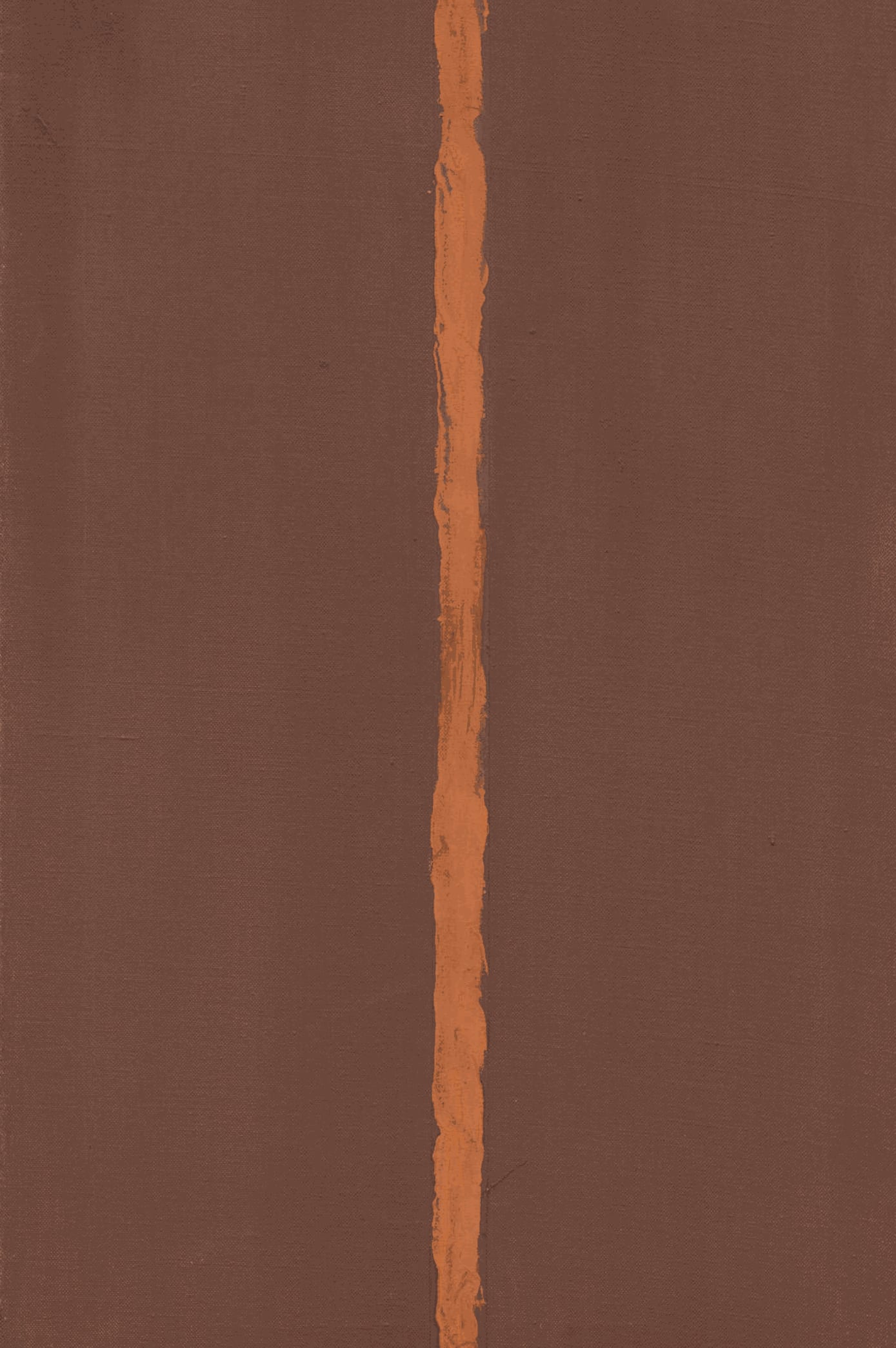

L:丢勒在《测量学指南》(Albrecht Dürer, Unterweisung der Messung, 1525)描述过测量与网格如何辅助绘画,《明皇避暑宫图》的建筑上也不难看出尺具的辅助。过去的东西方都曾以直线来协助透视与比例等空间变化,在上世纪40年代前后纽约学派等一系列抽象表现主义画家也一度出现像巴奈特·纽曼(Barnett Newmann)、马克思·恩斯特(Max Ernst)、蒙德里安(Pieter Cornelis Mondriaan)在直线这一形式深耕的艺术家,甚至我的教授Rita McBride在她的公共雕塑与建筑作品中都展现了对直线驾轻就熟的运用。它的确是你说的“理性存在”,也是吸引人的理想化身。

阿尔布雷特·丢勒,《测量指南》,1525

Albrecht Dürer, Unterweisung der Messung, 1525

郭忠恕(传),《明皇避暑宫图》,北宋,161.5 × 105.6 cm,大阪市立美术馆,日本

Guo Zhongshu, Summer Palace of Emperor Ming Huang, Northern Song dynasty, 161.5 × 105.6 cm, the Osaka City Museum of Fine Arts, Japan

巴尼特·纽曼,《一体性之一》,1948, 69.2 × 41.2 cm,纽约现代艺术博物馆,美国纽约

Barnett Newman, Onement I, 1948, 69.2 × 41.2 cm, Museum of Modern Art (MoMA), New York, USA

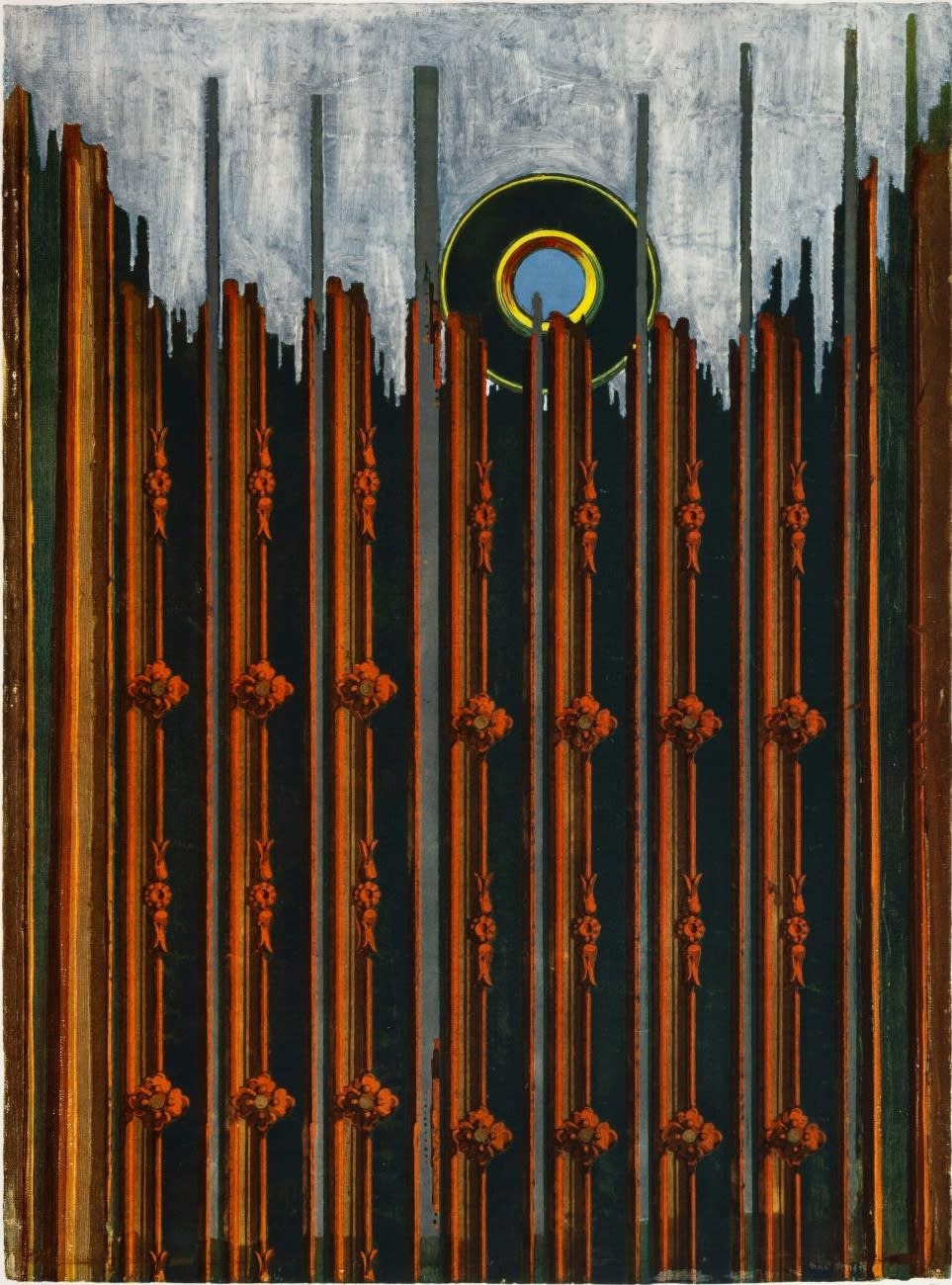

马克思·恩斯特,《海洋与太阳》,1970,布面拼贴油画,72 × 53 cm

Max Ernst, Mur et Soleil, 1970, Oil on canvas, 72 × 53 cm

丽塔·麦克布莱德,《探险者》,图片致谢WIELS,布鲁塞尔,图片由Anne Poehlmann拍摄

Rita McBride, Explorer, Images courtesy of WIELS, Brussels. Installation photos by Anne Poehlmann

其实上帝也造直线,除了你说的地平线外,蛛网,蜂巢,雪花等等微观中多有近乎完美的线条序列。绘画中的直线是一个跟“人工痕迹”相似的问题,在过去建筑、制造中它代表工业水准,我画里它也同样是工具协助下的痕迹,提供感觉而非测量的精准,无用之用而已。

我曾为了画窗户随手抽了一根木条辅助,那几笔像刀在画布留下的豁口一样显眼。如我所述,这种“行动”太理想了,理想的东西大多过于简单。画直线就很简单,因为我使用工具。工作室里我备有各种尺具,购得或自制。使用工具会让“行动”果断,停止胡思乱想,进入专注,我就懂了笔和尺子是一回事。

创作日常,杜塞尔多夫,德国

Luan Xiaochen in his studio, Düsseldorf, Germany

《对别处研究03》局部,2023-2024,布面综合,150 × 200 cm

Research in Distant Lands 03 (details), 2023-2024, Oil and acrylic on linen, 150 × 200 cm

《对别处研究01》局部,2022-2023,布面油画与丙烯,150 × 195 cm

Research in Distant Lands 01 (details), 2022-2023, Oil and acrylic on linen, 150 × 195 cm

建筑,地平线是直线组成的句子,也是画画假托的“借口”。艺术家画的大都逃不出“会”画的那点东西,有了“借口”就更加名正言顺,否则“意义”这种不安的因素会作祟。就个人而言,我自然清楚动起笔来周围没有他者,没有第三只眼审视我。那种状态里可以轻易地专注在“自我”以外,平静的看,享受,世界中有什么,那些地方历史,物质,悠远的记忆,艺术家的命运。它们会理所当然的与我联系起来。做那些直线“效果”好极了,我做的投入且放松。

Q6:展开聊聊这次展览的题目“打开太阳”吧。我注意到,这个展名应该是在去年跟你聊完个展不久之后,你就已经想到的名字,因为我观察到你在之前就把它写在了自己的介绍中。还是说,你想用这个名字当这次个展题目是更早之前就决定好的?

L:去年提出这个名字时我是严肃的。“打开太阳”两个常用词的不常用组合,是综合了数个关键感觉后得出的结果,自然中暗藏非自然。我和伯年的合作从去年起到现在之间,一个完整小周期内的创作首次面向社会与公众。“被看见”是我的第一感觉,东西被看见离不开光的反射。“打开太阳”是“光”的出现。艺术目前依靠媒介显现,然而思想先于完成品存在,不论是我“画”出与否,不论是“我”与否,它就在那。“天地混沌,渊面黑暗”,创世要先有光,再造物造人。实则是能被观测的坍缩出现了,才存在劳作创造。这次展览就是我们合作下主动开启的光源开关,那股早就存在的能量得以被观测:画中的自然世界,历史,行动,技巧都在控制下重新出现一次。也是我们为我的艺术打开的一颗太阳:作品与想法先行于台前,我藏于影中持续劳作。“知其白,守其黑”是我所追求的理想。先打开太阳,则让一切都成为可能。

《公元元年-荣升》,2024,布面综合,200 × 150 cm

Since 0 AD-Ascension, 2024, Oil and acrylic on linen, 200 × 150 cm

Q7:恰好说到“太阳”,这次展览里有一幅标题为《战胜太阳》(2024)的作品,它描绘的是一位艺术家手持画板,站在洞穴里,面朝大海和太阳的场景。有趣的是,你赋予太阳以轻蔑的神情去俯视这位艺术家。是否可以聊聊你创作这幅作品的初衷?另外我好奇,如果我们反观艺术史,你是否认为现在的艺术家之于社会所承担的角色,他们的“处境”发生了哪些真实的变化?还是说,并未改变。

《战胜太阳》,2024,亚麻布面油画,90 × 70 cm

《战胜太阳》,2024,亚麻布面油画,90 × 70 cm

Victory over the Sun, 2024, Oil on linen, 90 × 70 cm

L:就像不能把“底层”归为底层职业,当代艺术家的处境也复杂,而且会越来越复杂,然后会有新系统出现?我不知道,艺术家脱离工匠阶层的时间在欧洲有600年,启蒙时期虽仍需要宫廷或教会支持,但更为独立。之后学院建立,商会兴起,工业革命让这个身份在社会中能够上下流动,底层出身后成为社会的创造型精英的例子涌现。艺术家获得了更多的尊重直到今天。宏观上说“角色的处境”一直被社会结构,经济模式,文化观念,技术进步牵来引去,从未改变,我与基弗(Anselm Kiefer)的处境是一样的,差别在于现在的他能承受处境中的问题,而很多人不能。

《穴居画家》,2024,亚麻布面油画,40 × 30 cm,以艺术安海伦·兰肯瑟勒为原型创作的作品

Cave Painter, 2024, Oil on linen, 40 × 30 cm, the painting based on the artist Helen Frankenthaler

中国唐宋时期有士大夫参与文化活动,知识分子创作诗书画有别于职业工匠,成了人闲适,修身,与自然合一的求道路。元代特殊,文人多在避世、归隐的处境中抒发情感。这是东方所谓“艺术家”的过去,这里的“艺术家”无关画院画匠,不是职业,没有阶层。他们动笔是有想见的境界,界外的被看成俗事,俗多了会羞于做“艺术”。我喜欢想这些,也明白不论何时,人(艺术家)能用来修身、养心的条件大都苛刻,从未改变。能以修养成就自己的人太少。

“战胜太阳”受我一个项目启发,一个研究艺术家的项目,暂不透漏太多,2月份会在德国展出。艺术家致敬偶像作品多是情不自禁或暗自较劲,鲁本斯画提香的《伊甸园》时改动了提香版亚当欠缺美感的站姿;米勒则让在底层传过教的梵高感受到精神慰藉;彼得·多伊格画波洛克、致敬马蒂斯是看见了能为这一代人所用的财富。

《战胜太阳》里没有具体的偶像,画中的“画家”本是个抽象概念,直到落笔才算有个具体模样。图像上阳光很好,不知道这是不是个画不好画就要死要活的人,不知道是要再画一张,还是这辈子先算了。绘画是一件与“超越”相关的事,“超越”那种说出来会被人笑的东西,比如太阳。画家挑战恒星,听着令人绝望但又不无可能。尽管人类很难战胜自然,但画家总有借口战胜一切。这句话带有悲剧色彩,因为画家的工作方式本就具备悲剧色彩。这事我认,才会有话(画)对画家说。

Q8:聊聊平时生活吧,除了创作,你还喜欢做些什么?

L:去拳馆,做音乐,打游戏,做家具这些老爱好依然存在,入秋后我养的花草状态都不太好,最可惜的是一枝从我工作室一扇闭合的窗户缝中钻进的藤蔓被园丁给砍了,窗里的半截突然就枯萎了,我欢迎它明年夏天还来。秋天身心会变迟缓,上周买了些材料自制了一些兵击运动用的器具,方便工作久了活动肩颈脊椎。最近建模玩的也很多,也许是2月年展的需要吧,物与物联系空间的方式在软件里简单了很多,今年结束前要买一台3D打印机当新玩具,辅助我设计装置作品。

Q9:你即将完成在杜塞尔多夫艺术学院长达5年多的学业,临近毕业的你感受是怎样的呢?是否已经有了哪些计划?

L:我是在第六年毕业的,大多杜塞美院的学生都愿意多读段时间,目的各异,但总有原因。德国待久了像毕业这种事时间上会早早安排好,倒也不会因此有特殊感受,猜是我早就有脱离学校的工作空间、节奏。

想毕业的原因一是准备结束学生身份,以艺术家的身份参与社会活动,这两者的差异微妙。二是我的教授Rita McBride准备退休了,她是我跟过最久的教授,她有时像一个母亲,也是有责任心的校长,智慧的导师,赶上她结束20年的职教生涯,是种缘分。她给了我美院里可能是最大的一个独立空间,两百平的001号空间作为对我的支持。近期也是我们两个沟通的高峰期,聊绘画,雕塑,建筑,这些会在冬季毕业年展中出现的作品,我们都为这场最后的年展感到兴奋,她对我的未来充满期待,我是她“自由”教育下的成果之一。退休后Rita也会继续在社会上进行艺术活动,永远充满活力与能量,她无疑是近些年影响我的偶像。

001展厅,栾晓晨2025年毕业展厅,杜塞尔多夫艺术学院,德国

Room 001, Kunstakademie Düsseldorf, Germany

毕业后我想回家待上几个月看看家乡海,陪陪家人。去留对我不算是个问题,德国这种天气不好,食物难吃,娱乐又少的地方真的适合我工作的节奏。但我也在计划,有合适的机会会在北京找一个小工作室,年年回来创作四五个月也很好。